FRONTIERE ENTRE MEDICAMENTS ET DROGUES

Différences fondamentales entre médicaments et drogues

Bien que l'apparition des médicaments est beaucoup plus jeune que celle des drogues, la grande différence réside dans le but de la consommation. Le médicament est administré en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger, modifier les fonctions organiques. La drogue, quant à elle, est une substance pouvant modifier l'état de conscience et surtout, elle n'a aucun effet curatif;

Par ailleurs, le médicament est un produit légal, une drogue un produit illicite. Consommer de la drogue ou même en détenir est considéré comme un délit.

Un médicament est prescrit par un médecin, délivré par un pharmacien, une drogue est vendue par un dealer. Le médicament est donc prescrit sur une ordonnance où sont précisés le dosage et le timing de la prise ainsi que la durée.

Un médicament est un produit entrant dans le cadre des "produits de santé" ce qui implique que la composition, les indications, les effets, les contre-indications sont encadrés. On est loin ici du flou entrant dans la composition des drogues vendues sur le "marché obscur".

Malgré ces différences fondamentales, un débat persiste et s'élargit de plus en plus : il a pour sujet la nature de la substance. Est-elle une dorgue ou un médicament ?

En effet, la frontière entre les deux est très mince puisque l'on parle de drogues à usage médical. Celles-ci sont des substances psychoactives (qui agissent sur le cerveau). Elles sont des stimulants ou ont des effets sédatifs ou encore hallucinogènes.

Médicaments ou drogues ?

Des médicaments ou des drogues ?

Qu'ils fassent ou non l'objet d'une prescription médicale, certains médicaments psychoactifs sont détournés de leur usage médical pour leurs effets calmants ou stimulants. Sans prescription médicale, ces médicaments psychotropes tombent sous la loi sur les stupéfiants de 1921, révisée en 1975 : leur détention, même à usage privé, est donc passible de poursuite pénale.

Lorsque la consommation d'un médicament psyschoactif est détournée, pervertie ou augmentée en dehors de la prescription du médecin, on parle de toxicomanie médicamenteuse. Les médicaments concernés sont très nombreux : psychotropes, opiacés, barbituriques, amphétamines, benzodiazépines. Sont également utilisés des analgésiques, des anorexigènes, des stimulants, des sirops antitussifs, des antalgiques et des laxatifs.

Prenons l'exemple du tramadol qui est un opioïde utilisé comme analgésique de niveau 2. Depuis 2007, la consommation du tramadol a augmenté de 36,2% et de 76,4% en association avec le paracétamol. Or, le tramadol, lorsqu'il est utilisé hors de l'indication d'origine, peut induire des effets secondaires et des addictions sévères. "On m'a prescrit du Tramadol à la suite d'un accident de moto où j'avais eu la jambe fracturée, raconte Teddy, un étudiant lillois de 26 ans. Personne ne m'avait prévenu des effets addictifs, j'ai augmenté les doses et je suis devenu complètement accro. Mon médecin me le prescrivait sans limite. Un jour, j'ai eu un trou noir de plusieurs minutes devant ma télé et j'ai compris qu'il fallait arrêter. Je me suis sevré tout seul, pendant dix jours de cauchemar." C'est une consommation en forte hausse qui a suscité de nombreuses inquiétudes à tel point que l'AFSSAPS (Agence française du médicament) a décidé de le placer sous surveillance. Très efficace contre les douleurs au dos ou aux articulations, le Tramadol a des effets secondaires pouvant se révéler très graves : vomissements, désorientation, troubles du sommeil... Parce que le Tramadol est un médicament, la perception des risques liés à leur consommation est faible et, pourtant, comme tous les dérivés d'opiacé, il peut entraîner une forte accoutumance nécessitant ensuite une période de sevrage. Autre problème, son usage peut être détourné pour ses effets psychotropes. En 2010, les premières overdoses au Tramadol sont apparues en France. Outre le produit générique appelé Tramadol, la molécule se retrouve dans une vingtaine de médicaments vendus en France sur ordonnance, comme le Topalgic, Contramal ou Ixprim qui l'associe à du paracétamol. De nombreux médecins dénoncent le recours trop laxiste au Tramadol. "Ce traitement n'est pas anodin, explique Jean-Claude Grange, généraliste. On le prescrit en sortant des urgences hospitalières, y compris aux personnes âgées alors qu'elles sont très fragiles face à ce produit... Il m'arrive d'en prescrire, mais très prudemment". La prescription de Tramadol n'est donc pas anodine et doit donc être encadrée et suivie par un médecin.

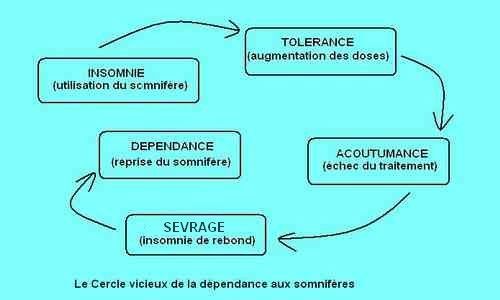

Boîte de Tramadol

Des situations à risque peuvent donc survenir chez les consommateurs de médicaments psychotropes, liées essentiellement aux possibles baisses de vigilance. L'importance du risque dépend de plusieurs facteurs : molécule (surtout benzodiazépines); individu, temps passé depuis la dernière prise, association avec d'autres psychotropes (alcool en particulier), caractère occasionnel ou chronique de la prise. La dépendance, physique et/ou psychique peut s'installer insidieusement et il est alors très difficile de faire le chemin inverse et de "quitteré" le produit et on parle alors de toxicomanie médicamenteuse. La période d'arrêt de la consommation, ou sevrage, peut s'accompagner de douleurs physiques plus ou moins intenses et de détresse psychologique aiguë. Dans de nombreux cas, même après le sevrage, les personnes ayant été dépendantes rechutent, comme si leur susceptibilité à retourner dans cette spirale était accrue de façon définitive.

Voici ci-dessous un schéma de la spirale de dépendance prenant pour exemple l'utilisation du somnifère.

Des drogues ou des médicaments ?

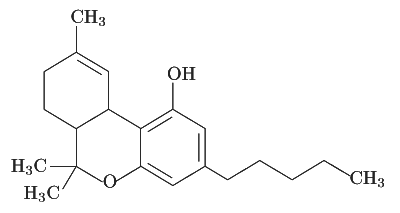

Lorsqu'on évoque les effets thérapeutiques de certaines drogues, on pense immédiatement au cannabis qui est au centre d'un débat depuis de nombreuses années. En effet, le cannabis comporte de nombreux risques qui le classent dans la catégorie de drogues (problèmes de concentration, marginalisation, troubles psychiques, risques physiques, dépendance...). Pourtant, il a également de nombreuses propriété thérapeutiques. Cette drogue (puisque c'est ainsi que le cannabis est classifié en France) a été introduite en Europe par les soldats de Bonaparte et par des médecins anglais de retour des Indes car on lui prêtait des vertus thérapeutiques dans le traitement des migraines, de l'asthme et de l'épilepsie. Depuis, les effets médicaux du cannabis et plus particulièrement de la molécule THC (Tétrahydrocannabinol) se sont confirmés dans de nombreux domaines et aujourd'hui, le cannabis et ses dérivés sont utilisés dans certains pays pour soulager divers symptômes : nausées, vomissements liés aux effets secondaires des chimiothérapies et des trithérapies contre le sida, stimulation de l'appétit de certains malades atteints de maigreur extrême, propriétés antispasmodiques chez les patients atteints de sclérose en plaques... A titre d'exemple, la vente de cannabis est autorisée en pharmacie aux Pays Bas depuis 2003 tandis que la Suisse, le Canada ou encore le Royaume Uni tolèrent la prescription de cannabis pour certaines maladies graves alors qu'en France, il est totalement interdit

Molécule de THC

Feuille de Cannabis

De nombreux autres effets bénéfiques sont suspectés mais les études scientifiques et médicales n'ont pas encore permis de les confirmer : épilepsie, démangeaisons, dépression, anxiété, lésion de la moëlle épinière, glaucome, troubles du mouvement, dépendance (benzodiazépines, opiacés, alcool), acouphènes...

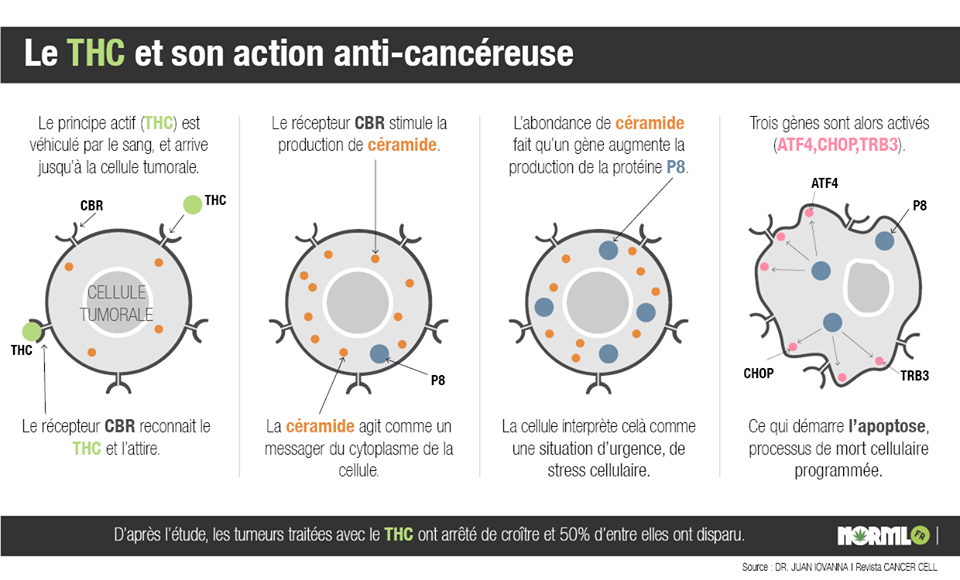

Ainsi, le docteur Estelle Toby Goldstein, certifiée par l'Amercan Board of Psychiatry and Neurology et exerçant dans l'Etat de Californie a déclaré : "le cannabis est la substance naturelle dont le spectre d'application est le plus large, les effets les plus immédiats et les perspectives les plus prometteuses". Prenons l'exemple du cancer : au stade actuel, il n'existe qu'une étude clinique concernant l'impact des cannabinoïdes sur les maladies du cancer. Cette étude qui date de 2006, présente aussi des limitations manifestes. Le but principal était de tester une méthode d'administration (intracrânienne) du THC. Le test a été réalisé sur neuf patients souffrant d'une tumeur cérébrale, très agressive, en phase terminale. Ce chiffre limité ne permet pas de tirer des conclusions statistiques pertinentes, quant à un éventuel effet de prolongation de la durée de vie, même si deux patients ont encore survécu un an. Lorsque les chercheurs ont cultivé les cellules tumorales des patients avec du THC, elles ont été tuées.

En dépit de ses propriétés thérapeutiques, le cannabis reste en France strictement interdit : selon la loi, l'usage de cannabis est une infraction et interdit par l'article l3421-1 du code de la santé publique dont la peine peut aller jusqu'à un an d'emprisonnement et 3750 euros d'amende.

Pourtant, les choses semblent bouger peu à peu puisque récemment, une autorisation de mise sur le marché a été accordée au Sativex, un médicament dérivé du cannabis, destiné à soulager certains patients atteints de sclérose en plaques. La France rejoint ainsi 23 pays, dont 17 en Europe, qui ont décidé de faire bénéficer légalement leurs patients des médicaments à base de cannabis. L'autorisation de mise sur le marché "est une étape préalable à la commercialisation du produit, qui interviendra à l'initiative du laboratoire", précise la ministre de la santé Marisol Touraine.

Dans le même ordre d'idées, on peut également citer les drogues hallucinogènes qui auraient un réel pouvoir de traitement dans divers troubles mentaux. Depuis quelques années, les neurobiologistes étudient les bénéfices thérapeutiques potentiels de drogues telles que le LSD, la psilocybine, la kétamine, l'ibogaïne ou d'autres drogues psychédéliques. Dès le début des années 70, diverses études avaient montré que ces substances aidaient à supporter l'abstinence alcoolique, calmaient l'angoisse de patients cancéreux au stade terminal et soulageaient les symptômes de nombreuses maladies psychiatriques pour lesquelles on ne disposait d'aucun traitement efficace, tels les troubles obsessionnels compulsifs (TOC).

Il reste donc encore beaucoup à découvrir sur ces substances et leurs effets sur les mécanismes neuronaux.